Day05(Prague)

プラハと言えば,浦沢直樹『Monster』の主要舞台。もしくは,野宮真貴がピチカート・ファイブ以前に在籍していたバンド,portable rockの佳曲『Golem Polka』(文字通り,プラハでゴーレムがポルカを踊る歌。随所で鳴り響くオケヒットに時代を感じます)。

いよいよ今日からメメント・モリ実地検分(見聞)開始。

最初の目的地はかのFranz Ferdinandが居城としていたKonopiště(コノピシュチェ)城。早朝,Praha hl.n.駅(「hl.n.」で中央駅という意味なんでそれに「駅」をつけるのはおかしいんだけど(「Meiji Dori Avenue」と同じ違和感),つけたほうがひと目で駅だとわかるということで)を出発。のどかな田園風景の中を約1時間弱,Benesov u Prahy駅に到着。

しかし到着したはいいが,そこから目指す城への道がわからず。案内板に従って歩くも途中でそれが無くなったりで微妙に迷った挙句,ならばいっそタクシーを使ったほうがいいという結論に(乗りながら道を覚えれば帰りには歩いて戻ってこれるし)。駅まで戻ってタクシーを拾い乗ること約5分,あっという間に城に到着。

ここは観光客自身による自由見学は不可(ちなみに写真撮影も不可)。3種類の決められた見学コースからひとつを選択し,それぞれガイドに従って歩いて廻るのみ。受付で所望コースを告げると,そのコースの英語ガイドは16:30まで予約で一杯だと言われる。朝一で到着してんのになぜ一杯…(ツアー客の予約だろうけど)。この後の予定も詰まってるし,また説明の言葉よりも眼に入る景色のほうが刺激的に違いないということで,やむなくチェコ語のツアーを選択。

しかしその先に待っていたのは望外の幸せ。集合場所に現れたガイドは深緑のコートに身を包んだヘザー・グラハムそっくりの女性。その容貌とこの先に待つ景色を想像したら『ツイン・ピークス』のアニー・ブラックバーンがオーバーラップ。しかもこの回のツアー参加者は我々2人のみ。あぁ皇太子,アニーを独占できる機会をありがとう…。ちょっとつたない英語(ドイツ語・イタリア語など5ヶ国語を話せるものの英語は苦手という彼女に無理を言って英語での解説をお願い)もまた可愛くてたまりませんことよ。

いよいよ城内へ。彼女の後ろについて階段を上がると早くもその壁にギッシリと小鹿の角。否が応でも増す期待感を胸に更に階段を上がり,そして広い廊下に出ると…。一昨年,小石川で開かれたMark Dionの展覧会「Microcosmographia-マーク・ダイオンの『驚異の部屋』」に行った人なら覚えているかもしれない,あの廊下の壁の一部にかけられた十数頭の鹿の角。あれをあらん限りの想像力で大規模にしてもらえれば少しはその異様さが伝わるかも(撮影禁止のはずなのに,どっかのサイトに画像あったんでリンクしてみる)。とにかくおびただしい数の鹿の角,そしてありとあらゆる獣達の剥製。ものの本によると,ヨーロッパはもちろんインドにまで狩りに出かけ,その仕留めた総数は30万頭にも上ったとか。それだけ殺せばサラエヴォであんな目に遭っても因果応報だよなぁなんてこともふと思ったり…。

ガイドの女性と時間を共有すること約1時間,ついにお別れの時。今度はチェコ語をしっかりマスターして再びあなたに逢いに来ます(城を見に来るわけではない(バカ))。

往路の予定通り,城から駅へと戻る復路は徒歩で。色づいた落ち葉を踏んだり舞い上げたりしながら(この時期のヨーロッパも綺麗なものね)30分ばかり歩いて到着。既にホームに入っていたPraha hl.n.駅の列車に乗り込む。

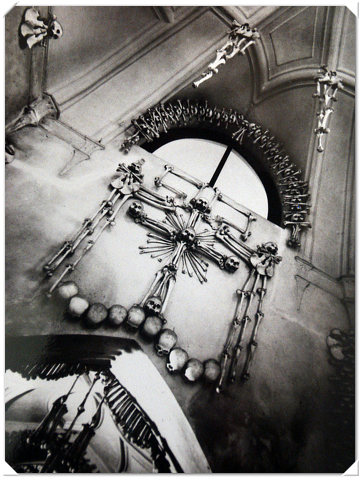

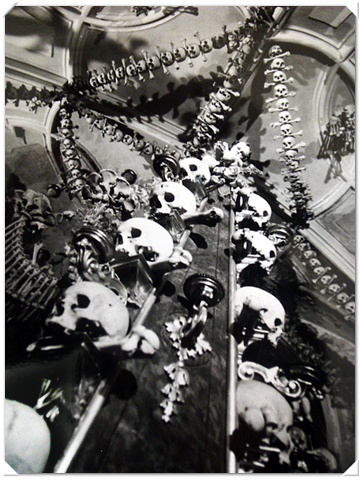

1時間後,Praha hl.n.駅に到着したら今度は反対方向へと進む電車に乗り換えて同じく約1時間のKutna Hora hl.n駅へ.。そこから歩くこと約15分,骸骨教会Kostnice(コストニツェ)へ。

ここの存在を知ったきっかけは何だったか?。今ではちょっと思い出せないんだけど,とにかくこの眼で確かめたくて堪らなかった場所(ちなみにシュヴァンクマイエルのファンにとっては彼の短編作品のひとつでお馴染みの場所。でも自分は後から知ったからなぁ)。昂揚感と共に教会内へ足を踏み入れるとチケットを売っているのは10代半ばと思しき少女2人。放課後のアルバイト?。少女と骸骨,別の意味で昂揚…。

チケットを買って教会内部へ視線を向ける。たまらんすね…。ここまでの数(約4万体)になると怖いとか気持ち悪いとかおぞましいとか,そういった死を忌み嫌う感情の一切が消え失せて明るく楽しい心持ちに。っつーか,自分の遺骨もこの中にポンと無造作に置いてほしいもんです。それにしてもこの日のためにビオゴン 21/2.8(CONTAX G1用レンズ)買って良かったぁ。モノクロフィルムを用い,ここまで入るかって画角で前も後ろもカッキリのパンフォーカス撮影。時の経つのも忘れてバッシャバッシャとシャッター押しまくり。

一旦休憩ということで階段に座る。そこでふと入り口のほうを見上げると,さっきの受付の少女2人がそろって真っ赤なチュッパチャプスを舐めている…。ゴスッ娘ここに極まれり。写真に撮りたかった…。

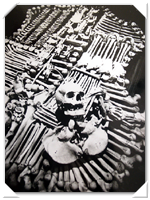

最後にひとつ気になったこと。人骨で作られた,かつてこの地を治めていたオーストリア貴族,シュヴァルツェンベルク家の紋章の第4クォーター。鳥が波平みたいなチョロチョロ髪(4本)をつけた髑髏の眼をつついてるんだけど,その小馬鹿にした風貌もあって,てっきりこの場所ならではのジョークだと思ってたところ,後日調べてみるとオリジナルの紋章そのままらしい。ググって見つかったあるサイトによると,弁髪のトルコ人(あのチョロチョロ髪はそういうことだったのか!)をついばむワタリガラスだそうで…。

時間があればクトナーホラの街も見たかったけれどそれは叶わず,駅へと向かいプラハへ戻ることに。帰りはPraha Sumichov駅に到着。宿には直帰せず,そこから地下鉄でAndel駅へ。その上に立つジャン・ヌーベルによる商業ビル「Praha Andel」をじっくり。そのファサードには『ベルリン天使の詩』に登場する天使の姿がシルクスクリーンで描かれ,またチェコ語で天使に関する詩も記されている。

最後にチェコの鉄道について覚え書き。

往復で切符を購入すると割引有り。例えば最初に乗ったPrague hl.n.駅からBenesov u Prahy駅の運賃は片道64Kc。しかし最初から往復で買うと74Kcとなり,片道x2の128Kcに比べると40%以上もオフ。頻繁に乗らないんだったらKarta Z(割引カード)を作るよりもいいかも。

Tags: Wunderkammer

プラハと言えば,浦沢直樹『Monster』の主要舞台。もしくは,野宮真貴がピチカート・ファイブ以前に在籍していたバンド,portable rockの佳曲『Golem Polka』(文字通り,プラハでゴーレムがポルカを踊る歌。随所で鳴り響くオケヒットに時代を感じます)。

コペンハーゲン空港内のWireless LANより。

なんとか体が持って大陸に戻ってきました。

Skypeが素晴らしく役立ってます。これ無しでは旅が出来ないくらい。

そして,やっぱり諸々は後々。

5時に起きて市内のバスターミナル,そこからエアポートバスに乗って空港へ。7:45,離氷,コペンハーゲンへ。

今日は午前中に目が覚めました。

いつ寝たのかもわからず,気がついたら昼過ぎ。

最初はアイスランドに行くつもりはなかったとか,意味もなく久しぶりにルフトハンザに乗りたかったとか,でも一番安いチケット(ユーロマンティック35)だとプラハが適用範囲外だったとか,様々な迷いの果てに決定した今回の日程。その結果,いきなり成田(NRT)→フランクフルト(FRA)→コペンハーゲン(CPH)→ケフラヴィク(KEF)という荒行苦行。朝の7時に家のドアを開け,ケフラヴィク空港の外に出たのが丸々24時間後の現地時間同日21時過ぎ(そこからレイキャヴィク市内まではエアポートバスで更に1時間近くかかるんだけど)。

最初はアイスランドに行くつもりはなかったとか,意味もなく久しぶりにルフトハンザに乗りたかったとか,でも一番安いチケット(ユーロマンティック35)だとプラハが適用範囲外だったとか,様々な迷いの果てに決定した今回の日程。その結果,いきなり成田(NRT)→フランクフルト(FRA)→コペンハーゲン(CPH)→ケフラヴィク(KEF)という荒行苦行。朝の7時に家のドアを開け,ケフラヴィク空港の外に出たのが丸々24時間後の現地時間同日21時過ぎ(そこからレイキャヴィク市内まではエアポートバスで更に1時間近くかかるんだけど)。

なんだか,隔週更新が定着してしまったようで(右のカレンダーだけは,その性格上,先週書き換えたけど)。それなりに色々あるものの,その色々に時間を取られ,そうやって延ばし延ばしになるうちに更に色々あって,更に時間が取れなくなるの繰り返し。

そんななかでふと思ったこと。

今年はやたら台風や豪雨など天にまつわる自然災害が多いけれど,これは今夏に開かれた「日本の幻獣」展のせいではないかと。

火災や疫病,天災などの災禍を除ける役割を持つ彼等を,あるべき場所(主に神社仏閣)から移動し一同に会させたことで均衡が崩れたのでは?。それがそこにある必然性を古の人々は分かっていたんですよ。そんな人智を超えた存在を人間が私利私欲や学術研究のためにどうこうしようとしてはいけないという戒めですよ(展覧会,嬉々として堪能したくせに)。

なんて,トンデモ論(でも半分本気)が頭をよぎるのは『MANGA ムー』の第2号発売が近いからでしょうか(今回も楽しみですよ)。

TV bros.で見かけた大阪万博食玩。ついに出るのね(→画像はITmediaのを)。

とは言いつつも想い入れは全く無くて(これがコスモ星丸や「TV WAR」の映像が映し出されたジャンボトロン,磯崎新のセンタービルだったらかなり危ない),このイベントを最も実感できたのは『オトナ帝国』だったりするんだけど。

そぼ降る冷たい雨の中,東大の博物館まで。「『Systema naturae』〜標本は語る〜」,並びに「須田昆虫コレクション」展。

鉱物・化石・動物骨格標本・昆虫標本…。まさにヴンダーカマーな展示の連続。ひと通り眺めて再確認したのは,己の小さく精細なモノへの偏愛傾向。特に小動物の骨格標本には格段の興奮を覚える。たまらなく手のひらに乗せて愛でたくなった土竜や溝鼠の全体骨格,小猿の向こうが微かに透けて見える薄さの頭蓋骨,更に蝙蝠の白骨からそのまま伸びる黒い爪の曲線(色のコントラストもたまらん)…。

後はいつものお決まり,この手の展示を見る度に自省する編集と整理の重要性(昨日と同じこと言ってるけど)。資料調査で所有雑誌・書籍を探そうとするも,空間の歪みに飲まれ姿を見せないことが頻繁に起きる我が家を何とかせねば…。

そこから流れて「美篶堂 美術製本展」へ。白い手袋をしての鑑賞。杉浦康平デザインの『井上有一全書業』,『モナリザ百微笑』。原研哉デザインの『紙とデザイン』に始まり桑沢賞の賞状まで食い入るように眺める。